29 août 2017 |

Oberflächen POLYSURFACES 02/2017 |

Économie d'énergie

Geld und Energie sparen bei Pumpen in der Industrie

Dr. Sonja Studer

Les pompes à rotor sec sont responsables du 13 % de la consommation d’électricité de l’industrie suisse. Grâce au programme ProEPA d’optimisation énergétique des installations de pompage, la Confédération, en collaboration avec Swissmem, aide les utilisateurs industriels à optimiser de manière ciblée leurs installations de pompage.

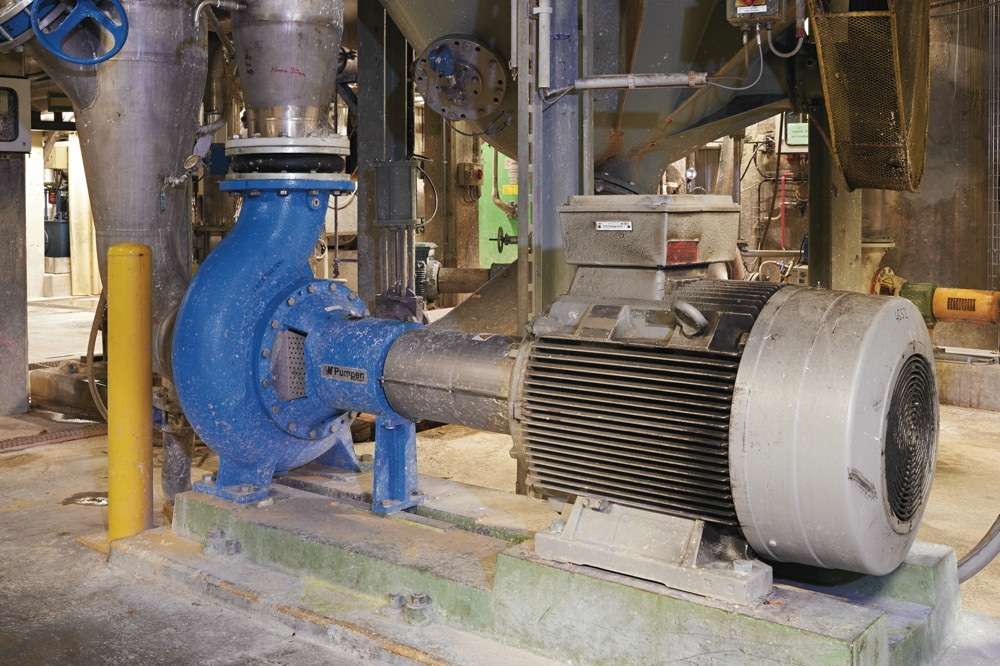

Die Zahlen sind eindrücklich: Durch den Austausch einer einzigen Pumpe spart Swiss Quality Paper AG in Balsthal jährlich Stromkosten von 49’500 Franken. Damit ist die Investition von 35’000 Franken in weniger als einem Jahr amortisiert. Die energetische Einsparung liegt bei 495’000 KWh pro Jahr, was 50% des Strombedarfs der alten Pumpe entspricht.

Im Rahmen eines Projekts, bei dem Schwankungen innerhalb des Produktionssystems untersucht wurden, waren Ingenieure des Herstellers von Spezialpapieren auf eine grosse, durch einen Schieber gedrosselte Pumpe gestossen. Die ursprünglich zur Sortierung von Altpapiermasse eingesetzte Pumpe war mit einer Leistung von über 100 kW völlig überdimensioniert, seitdem Swiss Quality Paper nur noch Papier aus reinem Zellstoff produzierte. Für Burkhard Wombacher, Prozessingenieur Projects/Process Engineering, war klar: «Mit dieser Pumpe wird viel Energie und Geld verbraten.» Eine kleinere, mit einem Frequenzumrichter ausgerüstete Pumpe mit neuem Motor brachte die eingangs erwähnten, massiven Einsparungen.

Durchschnittliches Sparpotenzial von 20%

Swiss Quality Paper ist kein Einzelfall. Unzählige Produktionsanlagen in der Schweizer Industrie, aber auch Anlagen von Gemeinden und Dienstleistungsanbietern, sind mit Pumpen bestückt, die mehr Energie verbrauchen als nötig. Eine Potenzialanalyse, die 2014 im Auftrag des Bundesamtes für Energie BFE durchgeführt wurde, hat das Energiesparpotenzial nach Branchen, Pumpentypen und Anwendungsgebieten berechnet: Im Durchschnitt liegt das Sparpotenzial der verschiedenen Pumpentypen bei 20%, was theoretisch rund 500 GWh pro Jahr ausmacht. Dies entspricht dem Stromverbrauch von fast 19 Schweizer Kleinstädten.

Nun sagen diese Durchschnittswerte wenig über die Einsparpotenziale einer konkreten einzelnen Pumpenanlage aus. Um entscheiden zu können, ob sich die Investition für die energetische Optimierung einer Pumpenanlage lohnt, muss der Betreiber das individuelle Einsparpotenzial zuverlässig abschätzen können. Hier setzt das Programm Effiziente Pumpen-Anlagen (ProEPA) an, das vom Bundesamt für Energie BFE zusammen mit Swissmem, dem Branchenverband der Schweizer Maschinen, Elektro- und Metallindustrie, als Trägerschaft entwickelt wurde.

Der Fokus des Programms liegt auf Trockenläuferpumpen. Diese werden primär beim Pumpen, Heben und Transportieren von Flüssigkeiten, beim Druckaufbau und in geschlossenen Flüssigkeitskreisläufen eingesetzt – und sie sind am häufigsten in der Nahrungsmittelindustrie, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie in der Papierherstellung zu finden.

Quick Check als erste Einschätzung

ProEPA macht den Betreibern bewusst, wie viel Geld und Energie sie bei ihren Pumpenanlagen einsparen können. «Wir haben Instrumente geschaffen, mit denen die technischen Fachleute und die Entscheidungsträger in den Unternehmen ihr individuelles Sparpotenzial ohne übermässigen Aufwand abschätzen können», sagt Richard Phillips von der Abteilung Energieeffizienz und Erneuerbare Energien des BFE. «Wir hoffen, damit möglichst viele Unternehmen zum Handeln zu motivieren.»

Konkret stellt ProEPA auf der Website www.effiziente-pumpen.ch auf der Plattform von EnergieSchweiz einen Quick Check zur Verfügung, mit dem Interessierte in 30 s pro Pumpe abklären können, ob ProEPA für sie überhaupt relevant ist. Ist dies der Fall, bietet das Programm als nächsten Schritt ein Tool zur Grobanalyse an. Dieses dient dazu, in einem Industriebetrieb oder Werk mit möglichst geringem Aufwand die Pumpen mit dem grössten Sparpotenzial zu finden. Ein Merkblatt für technische Fachleute erklärt, wie bei Pumpen in der Industrie Energie und Geld gespart werden können und wie diese Potenziale zustande kommen.

Überschaubarer Aufwand für eine Grobanalyse

Das Tool ist absichtlich in einer einfachen Excel-Form gehalten. Damit lassen sich Daten aus bestehenden Listen unkompliziert einfügen. In Schritt 1 werden drei wichtige Grössen pro Pumpe erfasst: Leistung, Betriebszeit und Alter. In Schritt 2 geht es nur noch um jene Pumpen, bei denen aufgrund dieser Daten ein grosses Sparpotenzial vermutet wird. Um dieses genauer zu berechnen, braucht es weitere Angaben zum Betrieb der Pumpen. Die benötigten Daten sind dabei so ausgewählt, dass sie von einem Unternehmen mit einem überschaubaren Aufwand ausgefüllt werden können. Am Ende resultieren die Pumpen mit dem grössten Sparpotenzial, angegeben in kWh und Franken.

Feinanalyse weist Weg zu Einsparungen

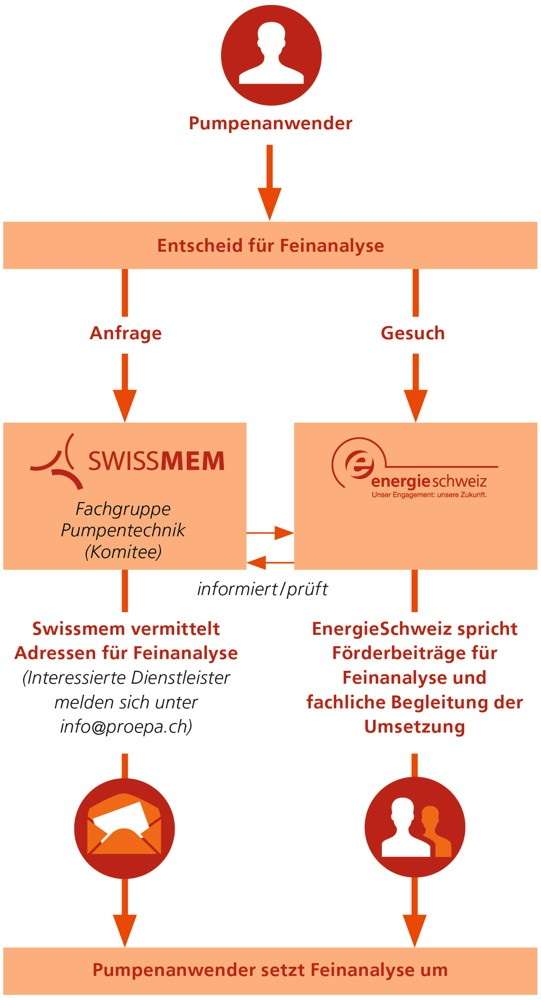

Nach Anwendung des Tools weiss ein Unternehmen, welche Pumpen es genauer unter die Lupe nehmen sollte. Sind potenzielle Pumpen mit dem Grobanalysetool identifiziert, kann via Website die Ansprechperson von ProEPA bei Swissmem kontaktiert werden. Diese versorgt Interessierte mit Angaben zu Spezialfirmen, die eine Feinanalyse vor Ort durchführen können. «Feinanalysen dienen dazu, geeignete Massnahmen auf Basis von konkreten Messdaten zu definieren. Damit sind diese unabdingbar, wenn Investitionen getätigt werden müssen», sagt Adam Gontarz, Ressortleiter der Fachgruppe Pumpentechnik bei Swissmem.

Ein gutes Beispiel dafür liefert Kimberly-Clark, Produzent von Hygienepapieren wie Toilettenpapier, Haushaltpapier, Taschentücher, Kosmetiktücher, Servietten, Tischtücher und Tischsets. Im Rahmen einer Betriebsoptimierung realisierte das Unternehmen, dass das energetische Sparpotenzial bei den Pumpen gross war: Mehrere davon waren mit einem Schieber gedrosselt, in Serie geschaltete Pumpen wiesen einen schlechten Wirkungsgrad auf.

Dank Monitoring kannte Energiemanager Jan Tschudin den Stromverbrauch der Pumpen im Betrieb. Ein Fachmann des Pumpenspezialisten Schubag AG konnte ihm für jede Pumpe das Sparpotenzial berechnen, zum Beispiel: Eine neue Pumpe für diesen Prozess verbraucht 28 bis 30% weniger Energie und ein neuer IE3-Motor bringt nochmals 10%.

Verbrauch von 170 Einfamilienhäusern gespart

Schliesslich entschied sich Kimberly-Clark, 24 Wasser- und Stoffpumpen mit einer Leistungsspanne von 7,5 bis 55 kW und einer Gesamtleistung von 550 kW zu ersetzen. Messungen ergaben für den Austausch aller Pumpen eine Energieersparnis von 1,54 GWh pro Jahr. Dies entspricht dem Jahresbedarf von 170 Einfamilienhäusern mit Elektroboiler. Bei einem Strompreis von 10 Rp./kWh sinken die Kosten jährlich um 154’100 Franken. Gemäss dem Kimberly-Clark-Kalkulationsmodell, das mit einem hohen Zinssatz arbeitet, ergibt sich eine Payback-Zeit von 2,5 Jahren. Nimmt man die übliche Berechnungsmethode zur Hand, ist die Investition bereits nach etwas mehr als 1,5 Jahren amortisiert.

«Dabei sind die Einsparungen beim Abwasser noch nicht einmal eingerechnet», sagt Energiemanager Tschudin. Bisher mussten die Dichtungen der Pumpen mit Sperrwasser betrieben werden, was einen Verbrauch von bis zu 7 l/min erforderte. Dieses Abwasser muss heute weder bereitgestellt noch entsorgt werden. Durch die neuen Dichtungstechniken konnten die Pumpen auch kleiner dimensioniert werden, da der Wasserverbrauch abnahm – ein weiterer Beitrag zur Erhöhung der Energieeffizienz. Diese Massnahme wurde ebenfalls von der Schubag AG vorgeschlagen und umgesetzt.

Dass die Wartungskosten um knapp 60’000 Franken pro Jahr sinken, ist ebenfalls nicht Teil der Payback-Berechnung. Fazit von Energiemanager Jan Tschudin: «Der Austausch der 24 Wasser- und Stoffpumpen hat sich für Kimberly-Clark in mehrfacher Weise gelohnt.»

Förderbeiträge für die Feinanalyse

Auf Gesuch hin kann EnergieSchweiz Förderbeiträge für die Feinanalyse und die fachliche Begleitung der Umsetzung ausrichten. Sind Feinanalysen vorhanden, können Umsetzungen, zum Beispiel der Austausch einer Pumpe, durch das ProEPA-Partnerprogramm «Pumpind» gefördert werden. Die Förderung kann dabei bis zu 40% der Investition betragen. Entsprechende Informationen und ein Formular zur Eingabe eines Förderantrags finden sich auf der Website www.pumpind.ch.

«Bei den Pumpen in der Schweizer Industrie liegt ein grosses Sparpotenzial brach», sagt BFE-Projektleiter Richard Phillips. «Gelingt es Industrieunternehmen, ihr individuelles Potenzial zu realisieren, leisten sie nicht nur einen grossen Beitrag an die Energiepolitik des Bundes, sie erhöhen auch ihre eigene Rentabilität und senken ihre CO2-Emissionen.»

|

Ehrgeizige Ziele von ProEPA

Bis 2025 will ProEPA folgende Ziele erreichen:

Bis 2025 werden so rund 185 GWh pro Jahr gespart, was dem Stromverbrauch von sieben Kleinstädten entspricht.

|

Dr. Sonja Studer

Ressortleiterin Energie

Swissmem

Pfingstweidstrasse 102

8005 Zürich

Tel. 044 384 41 11

info@swissmem.ch

www.swissmem.ch

Des abonnements

Des abonnements