Anatomie des constantes

Michel Giannoni

Par ailleurs, la 26e Conférence générale des poids et mesures, qui s’est déroulée du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles, considère également la charge élémentaire, la constante de Boltzmann et la constante d’Avogadro, que nous décrivons ci-après, comme des constantes fondamentales. Dans certaines publications les 26 constantes physiques sont dites fondamentales. Enfin, on trouve aussi dans la littérature le terme de constante universelle pour certaines des constantes physiques.

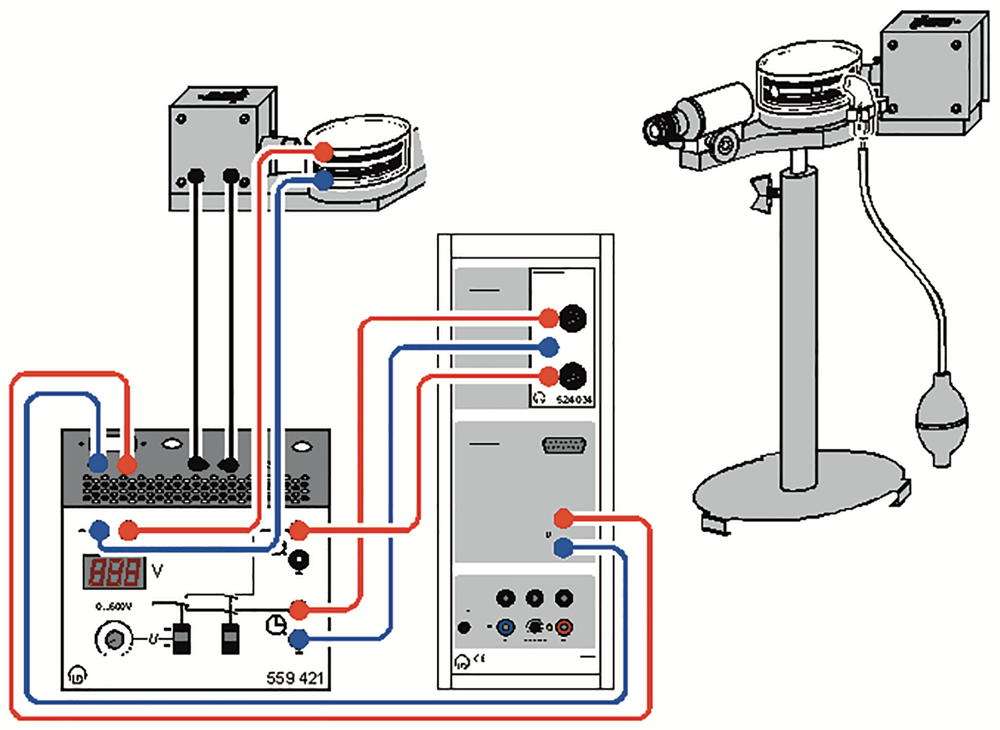

| Schéma de l’expérience de Millikan qui a permis au physicien Robert A. Millikan de mesurer pour la première fois en 1909 la charge élémentaire. |

La charge élémentaire

La charge élémentaire est la charge électrique d’un proton. Elle correspond aussi à l’opposé de la charge électrique d’un électron. Elle est notée e. La charge de l’électron vaut donc -e, celle du proton et du positron +e.

La charge élémentaire a été mesurée pour la première fois en 1909 par le physicien américain Robert A. Millikan (1868-1953). On l’exprime en coulombs (C) dans le Système international d’unités. Le coulomb est la quantité d’électricité traversant une section d’un conducteur parcouru par un courant d’intensité d’un ampère pendant une seconde (1 C = 1 A·s). Il équivaut à 6,241’509’629’152’65 x 1018 e.

Lors de sa 26e réunion le 16 novembre 2018, la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) a décidé qu’à compter du 20 mai 2019, la valeur de la charge élémentaire est 1,602’176’634 x 10−19 C. Elle est définie par la relation :

où :

où :h est la constante de Planck

α est la constante de structure fine

μ0 est la perméabilité magnétique du vide

c est la vitesse de la lumière dans le vide

Bien que la charge élémentaire soit considérée comme indivisible, les physiciens Murray Gell-Mann et Georges Zwieg ont développé en 1964, une théorie selon laquelle les protons et les neutrons seraient constitués de quarks possédant une charge électrique fractionnaire de -1/3e et +2/3e. Les quarks font aujourd’hui partie du modèle standard de la physique des particules. Ils n’ont toutefois jamais été isolés, mais ils sont supposés avoir existé à l’état libre dans les tout premiers instants de l’Univers, 10–12 à 10–6 s après le Big Bang.

| Ludwig Boltzmann a introduit en 1877 la constante qui porte son nom, dans le cadre de ses travaux visant à appliquer les méthodes de la statistique des grands nombres aux différents états de la matière macroscopique. |

La constante de Boltzmann, notée kB, a été introduite en 1877 par Ludwig Boltzmann (1844-1906) dans le cadre de ses travaux visant à appliquer les méthodes de la statistique des grands nombres aux différents états de la matière macroscopique. Elle entre dans la définition de l’entropie. Sa valeur repose sur une expérience de spectroscopie laser datant de 1988, dans laquelle on a enregistré le profil d’absorption de l’argon à l’équilibre thermodynamique.

Lors de sa 26e réunion, le 16 novembre 2018, la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) a fixé la valeur de la constante de Boltzmann à 1,380’649 x 10-23 J/K. Comme l’entropie, elle a la dimension d’une énergie divisée par une température. Aujourd’hui, la constante de Boltzmann est estimée à 1,380’648’52 x 10-23 J/K avec une incertitude relative de 0,57 x 10-6, définie par le Comité de données pour la science et la technologie (CODATA).

La constante de Boltzmann permet de relier l’énergie thermique à la température. Elle intervient dans la distribution de probabilité des différents états microscopiques, dans le calcul du spectre électromagnétique du corps noir, dans la loi de distribution des vitesses de Maxwell, dans la loi d’Arrhenius, dans la constante de Stefan-Boltzmann, la constante de radiation et l’énergie interne d’un gaz parfait, ainsi que dans la théorie du mouvement brownien développée par Einstein en 1905.

La constante de Boltzmann est reliée à l’entropie par la relation :

S = entropie du système

ln w = logarithme népérien de la probabilité thermodynamique de l’état du système, c’est à dire du nombre d’arrangements possibles des diverses particules constitutives et ces arrangements.Elle est également reliée à la constante d’Avogadro NA et à et à la constante des gaz parfaits R par la relation :

La constante de Boltzmann ne doit pas être confondue avec la constante de Stefan-Boltzmann – notée σ – qui apparaît dans la loi de Stefan-Boltzmann et qui définit la puissance émise par un corps noir à une température donnée.

|

Une mole est la quantité de matière d’un système contenant 6,022’140’76 x 1023 entités élémentaires. Elle correspond au poids atomique d’un élément ou au poids moléculaire d’un composé exprimé en grammes.

|

La constante d’Avogadro ou nombre d’Avogadro, notée NA, est définie comme le nombre d’entités élémentaires qui se trouvent dans une mole d’une substance chimique. La mole (symbole mol) est une des unités de base du Système international des unités. C’est la quantité de matière d’un système contenant 6,022’140’76 x 1023 entités élémentaires. Les entités élémentaires doivent être spécifiées ; elles peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons ou des groupements spécifiés de telles particules.

La constante d’Avogadro permet d’établir un facteur d’échelle entre le monde microscopique des atomes et le monde macroscopique de la matière. Elle fait le lien entre la masse d’un échantillon macroscopique et la masse des atomes qui le constituent. Ce lien est particulièrement utile à la physique statistique, qui décrit les propriétés de systèmes comportant un grand nombre de particules, à partir de leurs propriétés microscopiques. Il permet également de définir la masse des objets à partir de leurs constituants élémentaires.

Jusqu’au 20 mai 2019, le nombre d’Avogadro était défini comme le nombre d’atomes de carbone contenu dans 12 g de carbone 12. Sa valeur mesurée était de 6,022’140’857(74) x 1023 mol−1. Le nombre entre parenthèses est l’écart-type sur les derniers chiffres explicités.

À partir du 20 mai 2019, le nombre d’Avogadro devient une constante fixée par convention, qui définit la mole :

Des abonnements

Des abonnements